Bayangkan ini: setelah berjam-jam berjalan kaki melalui hutan lebat Flores, Anda berbelok dan melihat tujuh atap kerucut menembus kabut seperti raksasa batu kuno. Pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, Wae Rebo bukan hanya sebuah desa—ini adalah kapsul waktu yang hidup di mana orang-orang Manggarai telah melestarikan tradisi mereka melawan segala rintangan.

Ini bukan perangkap turis yang direkonstruksi; ini adalah komunitas nyata yang mendapatkan penghargaan warisan budaya tertinggi UNESCO pada tahun 2012 dengan mengalahkan 42 pesaing global 210. Saat Indonesia modern melaju maju, Wae Rebo berdiri sebagai contoh yang sangat indah tentang bagaimana pariwisata berkelanjutan dapat melindungi warisan tanpa mengubah budaya menjadi pertunjukan.

Lupakan pantai-pantai Bali yang ramai—di sinilah Anda datang untuk menyaksikan budaya yang bernapas, berkembang, dan menyambut pengunjung dengan caranya sendiri.

Mengungkap Wae Rebo: Sejarah dan Jantung Budaya

Setiap alur cerita Wae Rebo dimulai dengan Empu Maro, seorang pemimpin spiritual yang mengikuti sebuah penglihatan ke pegunungan ini 18 generasi yang lalu. Sejarah lisan mengatakan bahwa ia memimpin orang-orangnya dari Minangkabau di Sumatera Barat menyeberangi lautan dan hutan sampai roh leluhur membimbingnya ke lembah yang diselimuti kabut ini. Apa yang ia bangun lebih dari sekadar pemukiman—itu adalah perjanjian dengan alam. Filosofi Manggarai tentang haghe (harmoni) berdenyut melalui kehidupan sehari-hari di sini: dalam hentakan ritmis duel cambuk Caci di festival, dalam lagu-lagu yang berterima kasih kepada hutan atas panen kopi, dan dalam cara penduduk desa masih berkonsultasi dengan dukun ketika anak-anak jatuh sakit.

Pada akhir abad ke-20, modernitas hampir menghapus Wae Rebo. Keluarga-keluarga pindah ke kota-kota, dan rumah-rumah mbaru niang yang ikonik runtuh. Kemudian pada tahun 2008, sesuatu yang luar biasa terjadi. Para tetua desa, arsitek Jakarta, dan sebuah LSM bernama Indecon meluncurkan gerakan kebangkitan akar rumput. Dengan menggunakan kayu bekas dan teknik leluhur, mereka membangun kembali rumah-rumah drum—bukan sebagai barang museum, tetapi sebagai rumah. Ketika UNESCO memberikan penghargaan kepada mereka pada tahun 2012, hal itu mengesahkan sebuah ide radikal: bahwa pelestarian budaya dapat memberdayakan, bukan memenjarakan, sebuah komunitas.

Keajaiban Arsitektur: Rumah Mbaru Niang

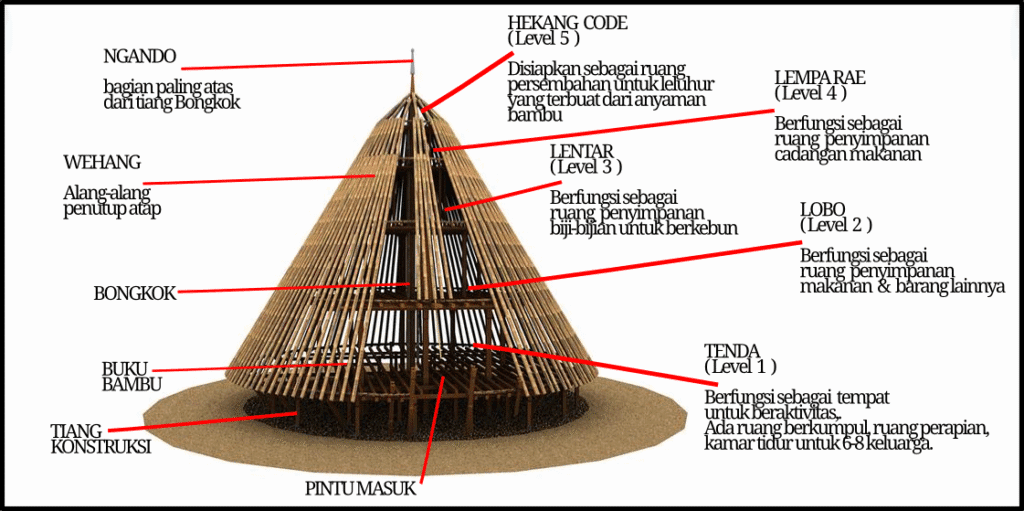

Mari kita luruskan satu hal: menyebut rumah-rumah Wae Rebo sebagai “gubuk” ibarat menyebut katedral sebagai gudang. Bangunan Mbaru Niang setinggi 15 meter ini merupakan hasil rekayasa organik, yang dirancang untuk menahan angin gunung yang dapat meratakan bangunan beton. Bayangkan kerucut raksasa yang dianyam dari jerami palem, atapnya menjulang setinggi lima lantai tanpa satu paku pun—hanya ikatan kayu dan rotan yang diwariskan melalui tradisi lisan.

Namun, kejeniusan itu tidak hanya dalam konstruksi; tetapi juga dalam kosmologi. Setiap tingkat memiliki tujuan sakral: lantai dasar (hektang kode) untuk kumpul keluarga, lantai kedua (tentar) untuk tempat menyimpan makanan, lantai ketiga (lobak) untuk benih, lantai keempat (lempa rae) untuk ransum darurat, dan lantai atas (hekang kode) untuk persembahan kepada leluhur. Naiki tangga kayu berlekuk, dan Anda akan menaiki peta vertikal spiritualitas Manggarai. Tujuh rumah mengelilingi compang (altar batu), yang melambangkan tujuh klan asli—dan tujuh roh gunung yang melindungi mereka. Ketika UNESCO memuji restorasi tahun 2011, mereka tidak hanya memuji arsitekturnya; mereka juga menghormati ritual selama 3 bulan di mana para tetua bernyanyi untuk hutan sambil memanen bahan, dan para remaja belajar membelah bambu dengan gigi mereka.

Perjalanan ke Sana: Logistik Petualangan

Menuju Wae Rebo bukanlah perjalanan pulang pergi—melainkan ziarah. Dari Labuan Bajo (gerbang menuju komodo), Anda akan menghabiskan 6-7 jam dalam kendaraan 4WD, melewati hamparan sawah di Ruteng dan desa-desa yang lebih banyak kudanya daripada mobil. Di Desa Denge, kenyataan menghantam: 9 km terakhir adalah vertikal. Anda akan naik taksi sepeda motor ($3) ke titik awal pendakian, lalu mulai mendaki.

Sekarang, tentang pendakian itu. Jalan setapak menanjak 1.250 meter melalui hutan hujan yang sangat rimbun, Anda akan setengah berharap melihat dinosaurus. Ini adalah 3-4 jam lumpur, keringat, dan pencerahan: minum dari tanaman merambat, melihat anggrek yang menempel pada pakis, dan berhenti di titik pandang Pocoroko—titik sinyal telepon terakhir Anda—untuk melihat Laut Sawu berkilauan di bawah. Sewalah seorang porter ($15) jika ransel Anda terasa seperti batu besar; mereka akan membawanya tanpa alas kaki sambil bercerita tentang roh-roh hutan.

Tips profesional: Datanglah saat musim kemarau (Mei–September). Saya mempelajarinya dengan cara yang sulit pada bulan Januari 2025, ketika tanah longsor menutup desa selama dua bulan. Malam hari suhu turun hingga 10°C—siapkan bulu domba Anda!

Pengalaman Imersif: Menjalani Gaya Wae Rebo

Kedatangan Anda bukanlah sebuah pendaftaran; melainkan sebuah upacara. Kepala suku Papa Alex, dengan wajahnya yang merupakan peta jalan kebijaksanaan, akan melantunkan sirih pinang sambil menabuh gema dari mbaru niang. Berikan dia $1–$2 yang dibungkus daun—sebuah persembahan untuk para leluhur—dan tiba-tiba Anda menjadi keluarga.

Hari-hari di sini berlangsung sesuai irama alam. Saat fajar, bergabunglah dengan Maria di kebunnya untuk memanen colo (talas), lalu menumbuk biji kopi dengan alu kayu. Menjelang sore, Anda mungkin akan menenun kain songket dengan pola geometris yang lebih tua dari Machu Picchu, atau mempelajari mengapa setiap balok atap harus menghadap ke utara (untuk menghormati roh gunung).

Saat makan malam tiba, berkumpullah dengan bersila di sekitar perapian. Piring tidak ada—daun pisang berisi singkong yang mengepul, semur babi hutan, dan wajik (keripik talas madu). Saat api unggun menari di atas gong yang diukir, seseorang memulai lagu panen. “Jangan lupa genderangnya,” mereka bernyanyi. “Itu dari nenek moyangmu”.

Kemudian, tibalah saat ajaib: ketika generator mati pada pukul 10 malam, 5.000 bintang menerobos kegelapan. Berbaringlah di panggung bambu, dengarkan suara kodok yang selaras dengan dengkuran dari delapan keluarga yang tinggal serumah denganmu. Ini bukan glamping; ini perjalanan waktu.

Pariwisata Berkelanjutan: Menyeimbangkan Budaya dan Perdagangan

Para tetua Wae Rebo mengelola pariwisata seperti para tetua desa—dengan bijak. Biaya Anda sebesar $24/malam mendanai pensiun para tetua, beasiswa universitas, dan sekolah baru yang menggantikan perpisahan yang menyayat hati ketika anak-anak berusia tujuh tahun pergi ke kota-kota yang jauh. 15. Penjualan kopi (coba Robusta organik) dan gelang tenun tangan seharga $10 menambah pendapatan, tetapi tempat tidur dibatasi hingga 50 untuk mencegah Disney-fikasi.

Namun tantangan membara di bawah ketenangan. Beberapa wisatawan memperlakukannya seperti safari foto—drone berdengung di atas ritual, anak-anak dihujani permen yang merusak gigi (tidak ada dokter gigi di sini). Seorang ibu memberi tahu para peneliti, “Turis memutar anak-anak kita sampai mereka muntah, lalu kita bawa mereka ke dukun”.

Solusinya? Berkunjunglah seperti tamu, bukan konsumen. Bertanyalah sebelum memotret wajah, bawa pensil alih-alih permen lolipop, dan berlama-lamalah untuk mendengarkan cerita. Seperti yang dikatakan Martin, seorang pemandu yang keluarganya telah tinggal di sini selama 20 generasi, kepada saya: “Kami membangun kembali rumah-rumah ini bukan untuk Anda, tetapi untuk cucu-cucu kami. Kunjungan Anda membantu mereka mengingatnya”.

Panduan Praktis: Hal-hal Penting bagi Pengunjung

Berkemaslah dengan ringan namun cerdas: sepatu bot pendakian (jalan setapak menjadi licin), lapisan termal (ya, Indonesia dingin!), senter kepala untuk ke kamar mandi tengah malam, dan uang tunai Rp300.000 (tidak ada ATM sejauh bermil-mil). Hadiah? Lewatkan permen—guru-guru mengemis untuk buku catatan dan pena untuk sekolah Denge.

Akomodasi sederhana namun mendalam: Anda akan tidur di atas tikar busa di loteng rumah drum, berbagi selimut dengan sesama pelancong. Mandi ember dengan air mata air dingin? Anggap saja itu memacu adrenalin.

Sebagian besar memesan tur 2D/1N dari Labuan Bajo ($100–$150), yang mencakup transportasi, makanan, dan pemandu. Saya menggunakan Green Rinjani Tours—pemandu lokal mereka tahu tanaman mana yang menyembuhkan demam.

Melampaui Desa: Sinergi Flores

Padukan Wae Rebo dengan keajaiban Flores lainnya. Dalam perjalanan, berhentilah di sawah berbentuk jaring laba-laba Cancar—sistem pertanian fraktal berusia 500 tahun 2. Setelah perjalanan, kunjungi Pantai Repi untuk snorkeling sebelum kembali ke Labuan Bajo untuk menaiki liveaboard Taman Nasional Komodo.

Catatan etika: Hindari kapal wisata massal. Pesan melalui Maika Komodo (milik Manggarai) atau IndonesiaJuara—mereka menyewa porter Wae Rebo.

Kesimpulan: Penjaga Awan

Wae Rebo tidak membeku dalam ambar—ini adalah budaya yang memilih apa yang akan dibawa ke depan. Saat para pemuda berseragam sepak bola menabuh genderang suci, dan panel surya mengisi daya ponsel di samping altar leluhur, Anda menyadari: ini adalah warisan yang berkembang dengan caranya sendiri.

Pesan penduduk desa bukanlah “Jangan datang.” Melainkan “Datanglah dengan benar.” Daki jalan setapak perlahan-lahan. Cicipi kopi pahitnya. Dan saat Papa Alex menggenggam tangan Anda saat fajar, berbisik “Terima kasih” (terima kasih) karena telah menghormati dunianya, Anda akan merasakan beratnya hak istimewa itu. Jangan ambil apa pun kecuali foto; jangan tinggalkan apa pun kecuali rasa syukur.